もくじ

海外展示会の準備と聞くと、「日本の展示会と違って、なんだか大変そう…」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実際に海外展示会の準備には、展示商品の取り寄せや展示物の配送、資料の翻訳や、ブースデザインや当日の通訳手配など様々な準備が必要です。

「なんだか大変そう…」と思っても、安心してください!

今回も海外営業の経験から、海外展示会の準備のポイントや効率よく手配するコツをお伝えします!

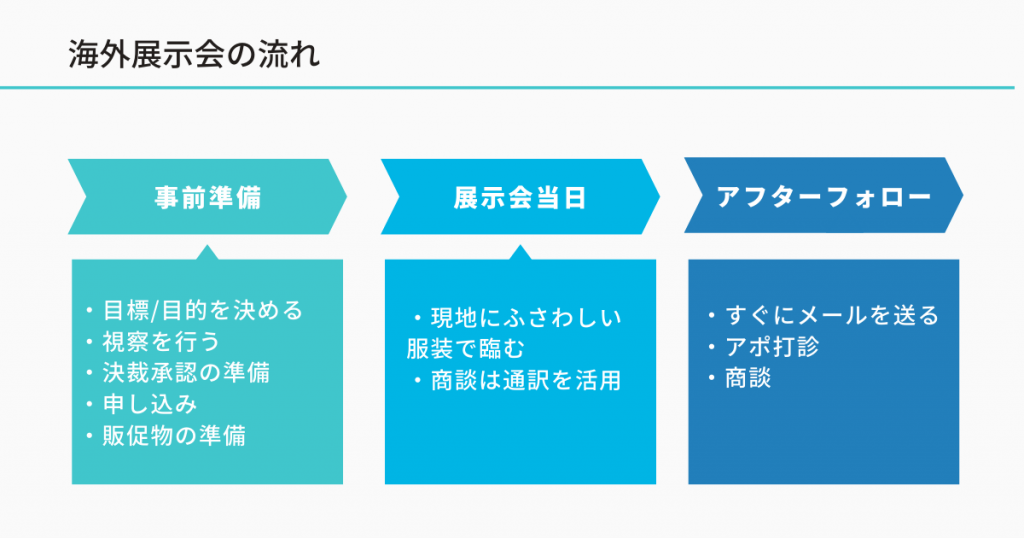

海外展示会に出展するまでの流れ

海外展示会の流れは以下の通りです。

- 事前準備(展示会に参加する目的の整理や出展申込みなど)

- 展示会当日(通訳者の手配や服装・持ち物の整理)

- 即時に行えるアフターフォロー体制の準備(商談などのアポ獲得の翻訳文)

海外展示会に参加する際にはさまざまな準備が必要ですが、事前準備として必須なのが社内決済と展示会の参加申込みです。

この2つを完結してから、展示会への準備が始まります。

海外展示会の社内決済を

出展したい展示会がある程度決まったら、次は社内決裁を行う必要があります。

決裁内容に必要情報は下記の通りです。

- 展示会名、展示会場名、国や会場の場所など

- 展示会に出る目的

- 必要経費

- 展示会出展費用、設営のオプション費用、販促物、販促物配送料)

- 出張費(航空券、宿泊費、現地交通費)

- 出張日程

出展効果(リターン)の見込みについて上司に求められるケースも多いと思います。

そん際はパートナー候補(10社獲得等)の説明や、リードX件獲得、他社との情報交換(他の展示会情報など)もアピールしましょう。

現地では即決割引を使うなど、決裁権のある方が参加をするというのも方法の一つです。

展示会へ申し込む

展示会の申し込みは、キャンセル費用はいつから発生するのかは必ず確認しましょう。

そして一番重要なのはブースの位置です。これは集客を左右します。

また出展場所を選べないということにならないように、早めに申し込みを済ますことがおすすめです。

ブースの決め方のコツ

おすすめのブース場所は下記の通りです。

- メインの入り口の付近

- 誰もが知る大企業の周辺

- 日本企業が集まっているところがあれば日本コーナー

初めての出展の場合は、あまり張り切って大きなブースではなくても、一番小さなブースで十分です。

結果を左右する準備は入念に

準備期間は余裕を持って3ヶ月位あれば理想ではありますが慣れて来たら1ヶ月以内での出展も可能です。

最初は余裕を持って長い期間での準備をおすすめします。

ブース設営はどうする?

現地にパートナーがおらず日本から出展する場合は迷わずにブース施工業者(展示会主催者経由で紹介してくれる、または出展パッケージについてきます)に依頼しましょう!

遠隔でのブース施工はほぼ不可能です。

ブースデザインはコーポレートカラーなどを使ってデザインします。

ブランディングで効果的なのは、毎回同じデザインを使い回すことです。

ブランティングがしっかりしている会社は、実際私が見たのはタイ、イラン、日本、と全て同じデザインとロゴ、色合いで統一していました。

海外の施工業者とやりとりをするときは、カラー指定はカラーコードで伝えましょう!

写真やデータを送るだけでは、施工後に現地に行くと色が全く違う!ということがありました。

到着早々、現地業者ともやりとりして大急ぎで目立つ部分だけやり直し、結局展示会1日目にはまだ施工中という事態もありました。

ブースデザインは背景だけではなく、棚の配置、商談用のテーブルと椅子、カタログラック、証明、動画などを流すスクリーンなども考えましょう。

展示会はだいたい一日中通しとなり、休憩なども必要な為、多少展示スペースが狭くなっても裏に最低一人は休めるスペースを確保した方が良いです。

交代で何かを食べたり、急なメール対応などの仕事が出来ます。

海外展示物の用意

社内に展示デモ機の用意がある場合は良いですが、無い場合はどうするか考えましょう。

デモ機がある場合は貸出要請や予約をし、無い場合は売り物の製品を借りるか、高価な者の場合は、見た目のみで使ってもらわなくてもわかるものであれば筐体のみを展示するという手段もあります。

この場合のメリットは実際の製品よりも重量が軽く持ち運びしやすいのと、中身が空なので盗難の心配が無い点です。

日本から持っていく販促物

他に持っていくものは以下の通りです。

- 会社案内

- ポスター

- カタログ

- パンフレット、チラシ

- 名刺

- テーブルクロス(製品を載せる)

- 養生テープ

- 電源タップや変換器

- スクリーンに動画をうつす場合の動画

- ノベルティ

- アンケート用紙またはタブレットに入れたアンケートリンク

- ラッキードロー用景品

紙はかなり重いので、現地パートナーに手伝って貰える場合はデータのみを送付し、現地で印刷してもらうのがベストです。

この場合も色番号は忘れない様に伝える様にしましょう。

ノベルティで差をつける

ノベルティは少なくても一つは用意しましょう。

よく見かけるのはペン、付箋などですがノベルティ目当ての来場者に人気なのは会社のロゴ入りマグカップやキーチェーンなどです。

予算の都合もあるとは思いますが、実際に作って一番人気だったのはモバイルバッテリーでした。もらって嬉しかったのは、ノートやメモ帳。予算も安価で良いかと思います。

展示会用資料の翻訳について

忘れてはいけないのが資料や販促物の翻訳です。英語もしくは現地語に翻訳しておきましょう。

翻訳はなるべく早く依頼するほうがベターです。翻訳は是非OCiETeにご相談ください。

- 申し込み書類の翻訳

- 販促物の翻訳

- PR動画の字幕翻訳&吹き替えナレーション

今すぐの出展を考えていなくても、これからの海外進出に備えて、まずは会社案内の冊子とプレゼンを英訳しておくと急な出張などにも対応できます。

展示会はPR動画を活用しましょう

いつも展示会場で人だかりが出来ているブースは、スクリーンに動画が流れていることが多いです。中でもアニメーション動画は日本のアニメ人気も手伝って、行き交う人の目を引いて、良いツールだと思います。

凝った動画を作るよりは、1〜2分で簡潔する短いものを何本か用意した方が効果的です。

字幕・吹き替えや翻訳はOCiETeにご相談ください。

展示会場は賑やかで音が聞きづらいことが多いので、吹き替えと一緒に字幕をつけるのもお勧めします。

海外展示会当日の心構え

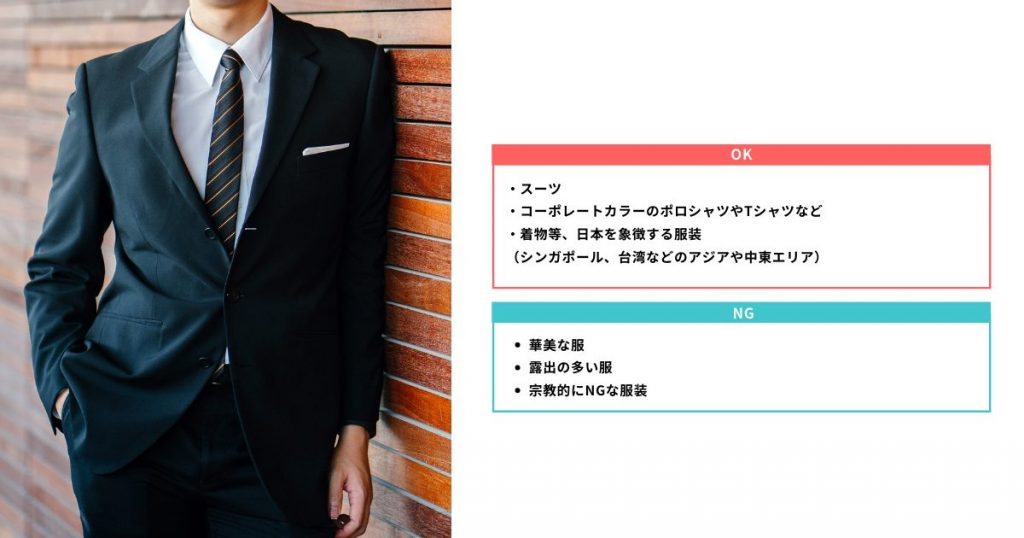

服装はスーツが無難!地域によっては着物や半被も好評

服装はスーツが無難です。

会社のロゴやコーポレートカラーのポロシャツやTシャツなどを着て来ている人が多いです。日本や台湾、アジア圏ではポロシャツは人気でしたが、中東ではスーツやシャツがビジネスの服とみなされているため、現地パートナーに「何それ?スポーツ大会?」と言われてしまい、それ以来着るのをやめました。

他のブースを見ていると、オーストリアのメーカーは、オーストリアの民族衣装を着て参加していました。

これを参考にし、次の展示会には着物を日本から持参してブースで着たところ好評でした。ただし、日本を全面に押して良いのは、シンガポール、台湾などのアジアや中東エリアです。

海外展示会には様々な国籍の方が来場します。

お互いをリスペクトする意味でも、奇抜な格好や露出が多い服装でウロウロしたり、食べながら歩いたりすることはやめましょう。

当日の営業活動について

「どのように営業を行うか」方法やトークを事前に準備しておくことで、効果的かつ効率的な営業活動ができます。営業に関わる全ての人が、適切に自社の商品・サービスを売り込めるよう備えましょう。

トークスクリプトの準備

商品・サービスのカタログや企画書の準備のみでなく、「売り込みの際、どのようにトークを展開していくのか」を記したトークスクリプトを準備しておくと、よりスムーズに営業活動が行えます。

事前にロールプレイングを忘れずに

トークスクリプトが準備できたら、社内のメンバーでロールプレイングを行いましょう。自分だけでは気づけなかった、想定される質問や追加で必要な情報が出てくるかもしれません。また、「ブース内の展示方法は適切か」「資料の配置を見直す必要はないか」など、訪問者の導線も意識しながら営業活動全体を改善させることができます

必要に応じて通訳者を手配

自社に現地の言語に明るい方がいない場合は、通訳者の手配も検討してみてください。また手配する際は、事前に商品・サービス資料やトークスクリプトなど営業に関わる情報を共有しておくことも大切。通訳者が貴社の背景を考慮しながら、適切な表現や補足情報を交えながら通訳が行えます。

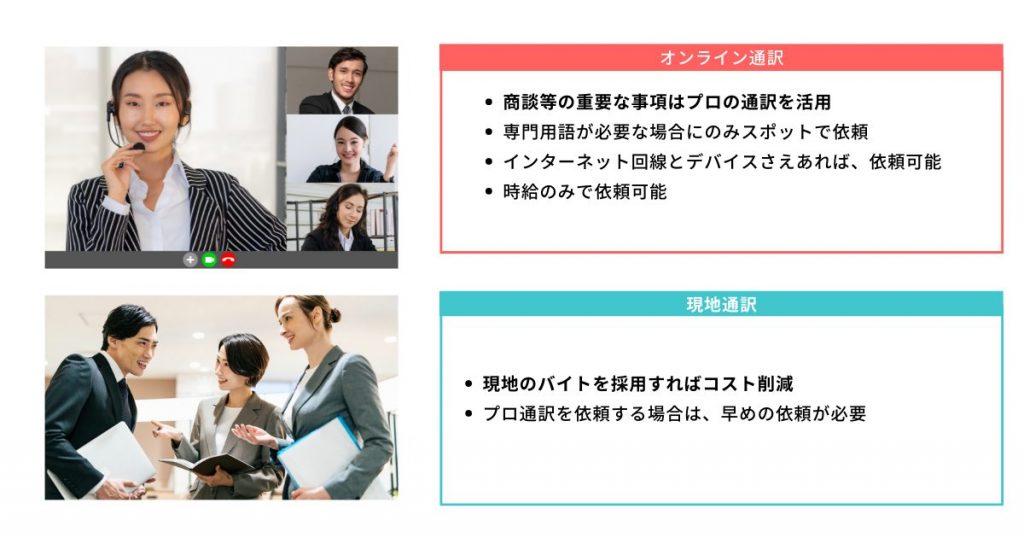

展示会会場での言語・通訳について

当日は、展示製品の説明や、ブースに来るお客様の商談などの対応が必要です。

海外展示会では現地言語に対応するために3つの方法があります。

外国語の話せる社内スタッフが参加する

もし社内で英語もしくは現地の言語を話せる方がいれば、その方に展示会に参加していただくのがベターです。

通訳者に依頼する

自社の業界に詳しい通訳者を雇えば、業界全体の背景を理解した上で通訳をお願いできます。

ただし、日本から同行する場合は交通費や宿泊費などが加算されるため高額です。

また、商談が発生しない場合は時間を持て余してしまうというデメリットがあります。

オンライン通訳を活用すれば、商談が発生したタイミングでリモートで通訳が可能です。費用は通訳時給のみですので、うまく活用しましょう。

日本語を勉強している現地の学生をアルバイトとして雇う

現地の日本語を勉強している学生を短期のアルバイト通訳として雇うのも方法の一つです。

プロ通訳者を雇うよりはコストメリットがありますが、専門用語や業界については詳しくないというデメリットがあります。

実際に学生の通訳アルバイトの方を雇っている企業の方に話を聞いたところ、日本から通訳者を連れてくるよりは安価だが専門用語が入るとあまりスムーズではないとのことでした。

来客が少なければブースを回るべき

展示会に出展する、と言っても四六時中お客様がいらっしゃらない場合もあります。

自分のブースが立ち寄りづらいですとか、魅力的では無いなどの前に展示会自体の宣伝が甘く全体的に人が来ない展示会もありました。

せっかくなので、来客の無い展示会には、自社製品・サービスを他社に売り込みにいきましょう。

人が来ない展示会は、規模がこじんまりしている場合などが多いです。

そういった場合は周りやすいのでチャンスです。一人で出展している時は持ち場は離れない方が良いですが交替要員がいる場合はせっかくなのでウロウロしましょう。

お客様になりうるブースはハジからのぞいて見ましょう。その場合は自社のチラシや名刺もお忘れなく。世界中の企業を回るよりも短時間で何社も回れます!

展示会に出展している企業は、大手企業はもちろん、国営企業も出展していたりします。将来の顧客を見据えて時間を無駄にせず動きましょう!

展示会は競合調査のチャンス

競合他社はどんな製品を目玉展示にしているのか必ず見にいきましょう。今後どう言った分野に力を入れていくのかなど聞き出せたら良いお土産ですね。

海外展示会のアフターフォローについて

最後に展示会が終わってからのフォローについてです。

まずは来て頂いたお礼を日本に帰ったらすぐに送りましょう。

時間が経つと忘れられてしまいます。相手が外国の方ですので、メール内容はストレートに書きましょう。下記にアフターフォローのポイントをまとめました。

- メールは躊躇せず何度も送りましょう

- 相手に求めることは、直接的な表現で書きましょう

- 日本人は現地に決裁権がないという不評を乗り越える

- 代理店・販売店候補などは即答せず持ち帰って周りの意見も聞きましょう

- ガツガツいきましょう!見積りをつけてもOKです!

まとめ

この記事では、海外展示会の準備に関するポイントを解説しました。海外展示会というと「言語が異なり、ハードルが高い」と思う方も多いですが、外注をうまく活用してビジネスチャンスを広げてみましょう。販促物の準備や、現地での通訳手配、翻訳など、準備は早めに完了させておきましょう。

海外販路拡大をお考えならOCiETe (オシエテ)

海外企業とのアポイント獲得でお悩みなら、OCiETeのアプローチ代行サービスがおすすめです。

ターゲットリストの作成から、電話やメールリファラルでのアプローチ代行をご支援いたします。

商談アポイント獲得後は、商談準備のための翻訳や通訳者の同席も対応。

OCiETeではビジネスにおける専門知識はもちろん、各国の言語・文化に精通する通訳・翻訳者が多く在籍しております。商談はもちろん、企画書や契約書の翻訳も対応可能。ご依頼内容に沿う最適な人材、プランをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

- 海外企業リサーチ

- アプローチリスト作成

- メールアプローチ文章作成

- メール・架電・リファラル営業代行

- 商談通訳

- 資料翻訳

- 定例MTG

など、より詳しいサービス内容はこちら

「海外での販路拡大を考えているけれど、リソースがない」

「継続的なアプローチができずにいる」など、海外営業にお悩みでしたら一度ご相談ください。

海外展示会のノウハウを知りたい方は下記の記事も是非ご覧ください。