もくじ

「円安黒字化させる方法は?」コスト削減に対して身軽で迅速な対応をしている、海外拠点日系企業を取り上げながら、円安でのビジネス成功について解説してきます。

「コロナ・円安」日本経済の過渡期

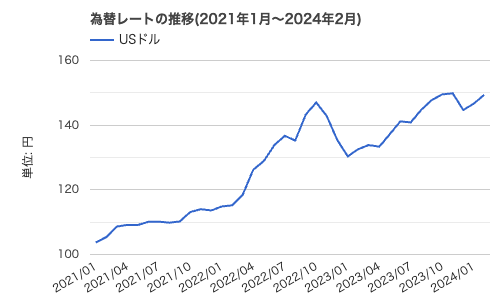

2022年3月28日、円相場は6年7か月ぶりに1ドル125円の円安となりました。円相場はその後も低下が続き、半年後の2022年10月、1ドル147円を記録。2024年2月平均では約150円となっています。世界的に有名な輸出企業の多い日本経済にとって、「円安は日本経済にとってプラス」と長い間考えられていましたが、現在はその通説が変わろうとしています。

出典:世界のネタ帳 (2024年3月16日)

円安は日本経済にとってプラス?マイナス?

円安が日本経済にとって有利とされていたことには、二つの理由があります。

一つは日本円で価格が設定されている場合、海外での価格が引き下げられるために競争率が高くなること。二つ目は、価格が外貨で設定されている場合、海外売り上げが日本円に換算された時に売り上げ額が増加することです。

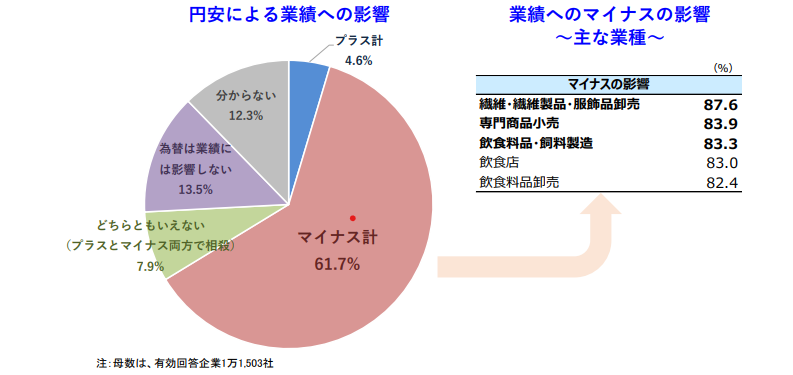

しかし、帝国データバンクの企業業績調査 (2022年8月)では6割以上の企業が「業績がマイナスになった」と報告しました。

参考:帝国データバンク|円安による企業業績への影響調査 (2022年8月)

日本企業が円安を味方にできない理由

日本企業が円安を味方にできない理由を、帝国データバンク調査、中小機構調査、UBSの分析を元に3つまとめました。

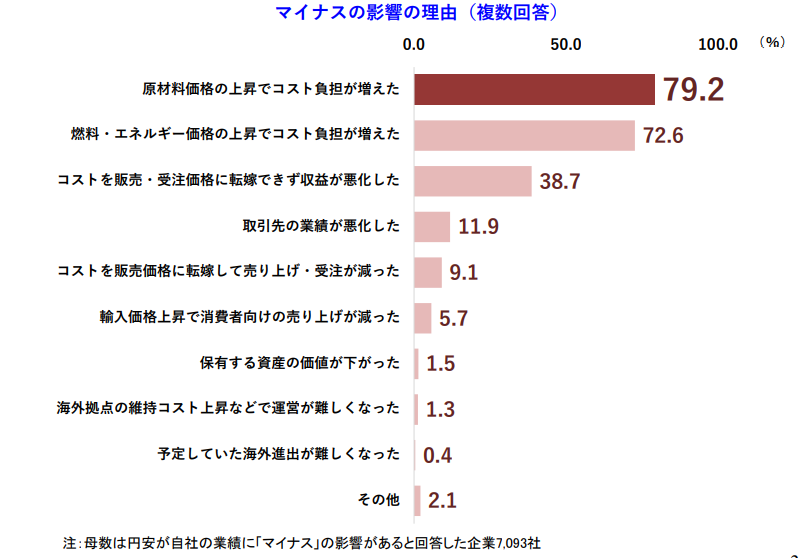

理由①「コスト負担額の増加」

帝国データバンクの調査で「円安がマイナスとなった」と答えた事業の約8割が、その理由をコスト負担の増加としています。そのうち、「原材料の価格上昇によるもの」が79.4%、「燃料・エネルギーの価格上昇によるもの」が73.6%でした。また、約4割の事業が「コストを販売・受注価格に転嫁していない」と回答しました。さらに、約1割は「コストを販売価格に転嫁した所売上が減少した」という円安・負のスパイラルに陥っています。

参考:帝国データバンク|円安による企業業績への影響調査 (2022年8月)

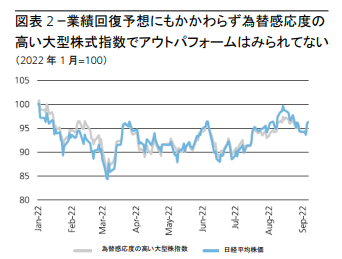

理由②「海外現地生産の拡大」

1980年代以降、日本の輸出企業の多くが生産拠点を米国、メキシコ、中国などの海外に製造拠点を移しました。日本国内に最終組み立て工場がある場合は円安が競争力を上げることに繋がります。しかし生産拠点の移管が拡大された現在は、円安がプラスに反映されないという状況が起こっています。「大企業ほど円安がプラスになる」と言われていますが、2022年の株価のデータはその予想に反していることを表しています。

出典:UBS|日本株式 (2022年9月)

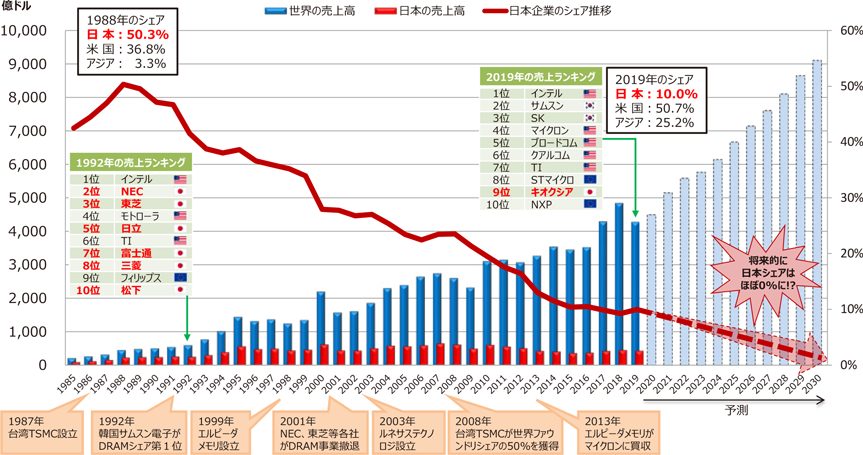

理由③「日本が世界に於ける海外市場シェアの減少」

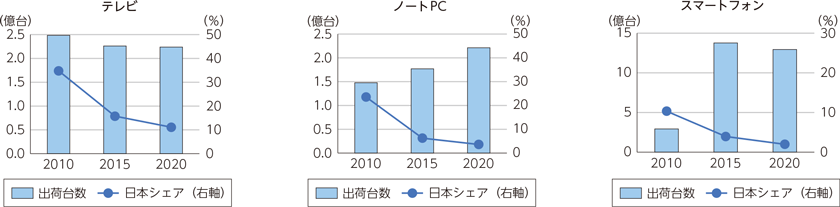

80年代後半には世界の半分以上のシェアを持っていた半導体を始め、過去10年間で携帯電話、PC、薄型テレビなどのテクノロジー製品も衰退しています。円安になっても市場を取り戻せていないという状況が今後も続く可能性が多いにあります。

出典:総務省|我が国ICT産業の世界的な位置付けの推移 (令和3年版)

円安を味方につけた企業が「ビジネスで勝利した理由」

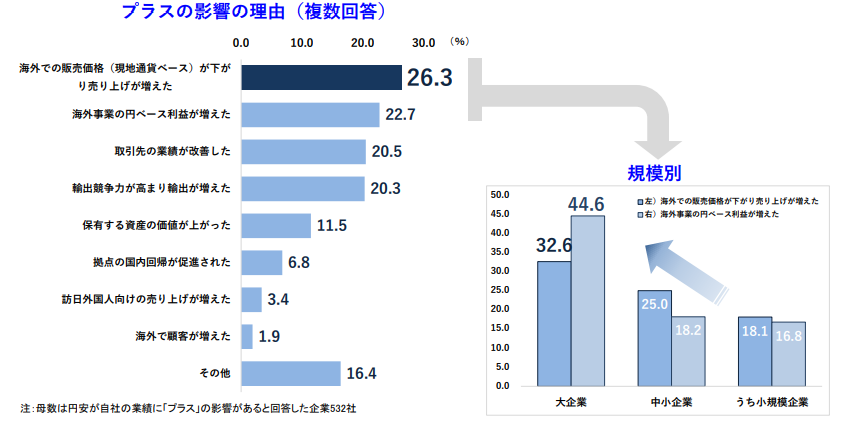

先に挙げた帝国データバンクの調査で、円安が自社の業績にプラスの影響を与えた、と回答した企業は4.6%でした。プラスとなった理由として一番多かった回答は「販売価格の低下」(26.3%)、その次に「海外事業の円ベース利益が増えた」(22.7%)となりました。調査では、海外での販売や海外事業の円ベースの利益増加は大企業を中心に現れている、としています。

出典:帝国データバンク|円安による企業業績への影響調査 (2022年8月)

円安を味方につけた4%の企業の2つの勝因はどちらも、海外での販売促進に起因することがわかりました。しかもそれは企業規模が大きな会社でなければ、チャンスを掴むのは中々難しいようです。これまでの結果と、円安が続く予測を考慮し、海外進出への想いを新たにする方が多いのではないでしょうか。海外拠点企業の動向を見ていきましょう。

海外に拠点のある日本企業への円安の影響は?

先の「円安で業績が上がらない理由」について、製造拠点が海外に移管されたことが挙げられていました。それらの海外に拠点を持つ企業はどのような業績を残しているのでしょうか?ジェトロが発表した「2022年度海外進出実態調査」を参考に、海外進出をしている企業の動向について調べてみましょう。 (データは製造業と非製造業を含みます)。

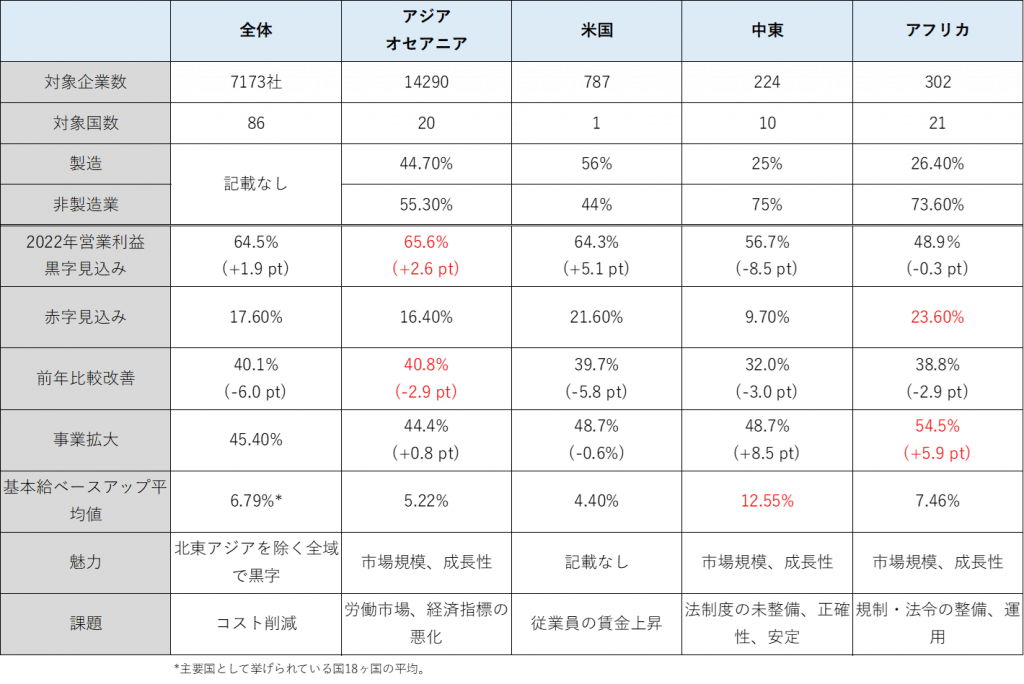

世界全体の平均、アジア・オセアニア圏、米国、中東、アフリカの4つの地域から海外進出している企業の状況についてまとめました。「円安の影響で売上がマイナスになっている」と回答した日本に拠点を置く企業とは正反対の結果が出ました。

出典:ジェトロ|2022年海外進出日系企業実態調査

全世界編, アジア、オセアニア編, 北米編, 中東編, アフリカ編

「2022年の営業利益が黒字になるか」という質問をされた7,000社余りの会社の64.5%が「黒字になる」と回答しています。「2022年の売上が前年よりも改善される」と判断した地域はありませんが、全ての地域で約半数の企業が今後1〜2年に事業を拡大する計画を立てていることから、業績が上昇していないものの、将来に明るい展望を持っていることがわかります。

特にアフリカでは、「赤字を見込む」企業が約4分の1と最も高い数値であるにも関わらず、「事業を拡大する」数値も最も高く、しかも前年よりも増加しています。コロナ以前ほどの成長には及ばないものの、海外に進出した企業は円安の影響を受けず、コロナ終息によるビジネスの回復し始めていること、市場の拡大と進出国の成長が事業の成功を確信させています。

海外拠点企業はコスト削減に対して身軽に対応

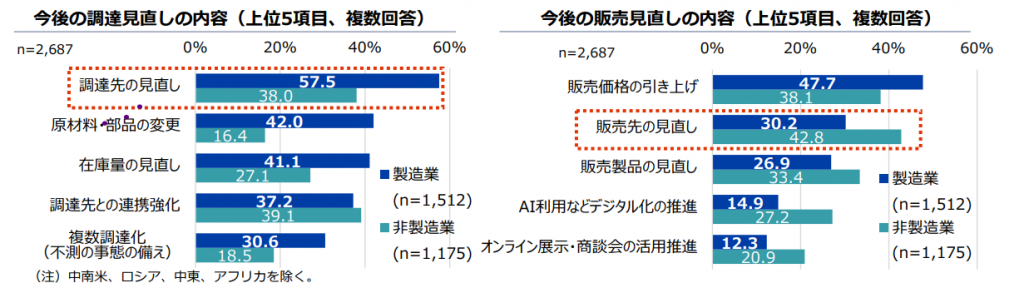

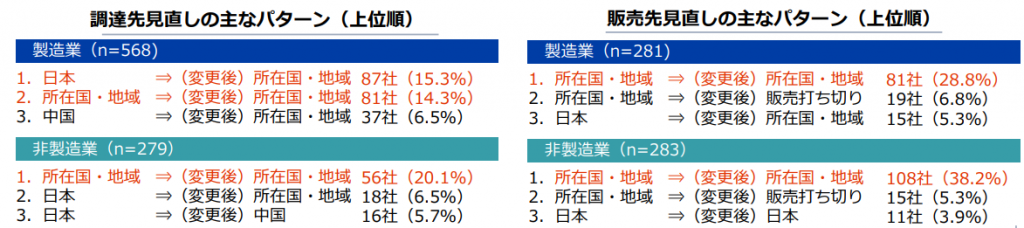

コロナの影響によるサービス業の激減、製造部品の不足、物流の低下、さらにロシアのウクライナ侵略に起因する原料費と燃料費の上昇による「コスト削減」は、目下世界共通の課題です。そんな中、海外進出企業でサプライチェーンの見直しを既に行い、対策を講じた企業は約4割。調達、原材料・部品、在庫量の見直しなど、その他の対策も推進しています。

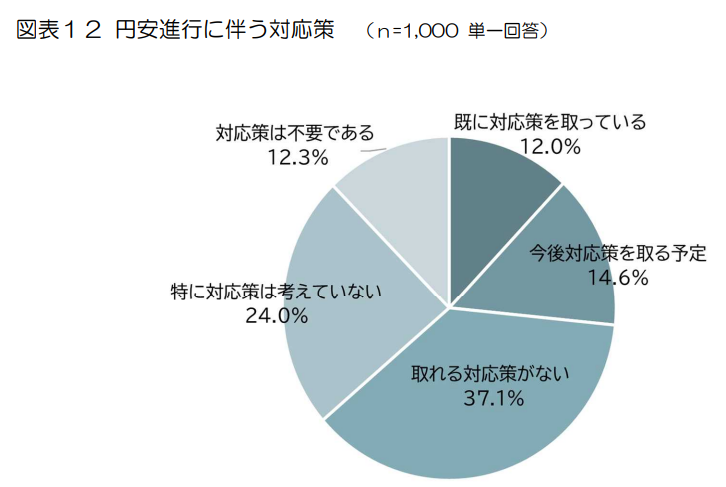

一方、日本拠点企業で「対策を講じた」と答えた中小企業は12%に留まりました。事業の方向性と行動力に大きな差が見られます。

海外進出企業が講じた対策には、調達、または販売先を「日本から移行する」という対策が目立っています。

それに対し、在日本企業では「取れる対策はない」「取る必要がない」「対策を考えていない」と回答した企業が合計で約7割に及んでいます。

このデータからは、海外進出した企業が日本の購買力、競争力の低下を見極め、他国での調達・販売をすることにより自社の存続を確保しようという動向が見て取れます。

海外拠点企業の、コスト削減に対する迅速な対応と積極的な取り組みと日本拠点企業のコントラストが激しいですね。海外拠点企業では、進出国・地域の将来性を希望に持っていることが理由の一つと言えそうです。また日本では、特に大企業だと、仕組みや慣習を見直し、改革することが難しいのではないかと思います。海外だとそれが思い切ってできる、という背景があるのかもしれません。

世界共通の課題と、それぞれの地域での課題

ジェトロの報告で、コスト削減の他に大きく取り上げているのが「人権への取り組み」、「脱炭素化への対応」についてです。

「人権への取り組み」経営課題意識、59.8%

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」成立以降、日本を含む20カ国以上で行動計画(NAP)が策定されました。それを受けて 日本政府は2022年9月、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しています。

欧州では「人権デューディリジェンスの法制化」、米国では「強制労働に依拠する製品の輸入を差し止める規制強化」、「SDGs」が掲げられ、企業の課題は大きく、労働条件の見直しは経営にも大きく影響します。

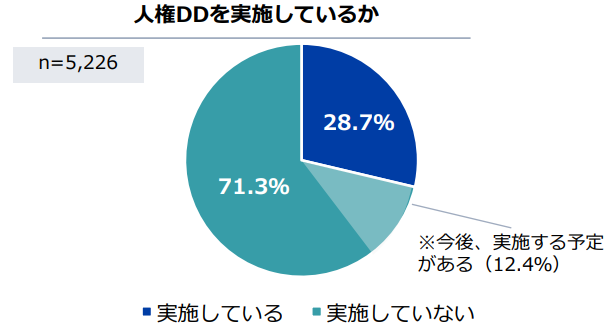

顧客からの要求、納品先から人権方針への準拠を求められたことがある企業が目立ちます。その割合は、人権の法制化が進んでいる欧州(40.4%)やオセアニア (38.7%)で高くなっています。特に英国、ドイツ、米国では製造業を中心に、平均を上回る数値が出ています。それに対し、人権デューディリジェンス(DD)を実施している企業は、全体の28.7%と、指摘されている数値よりも低いことがわかりました。

ジェトロの報告は、人権への取り組みについて『未対応は企業のレピュテーション(評判)を損ない、売上減に直結するリスクもあります。』とまとめています。

「脱炭素化への取り組み」経営課題意識71.3%。達成目標は?

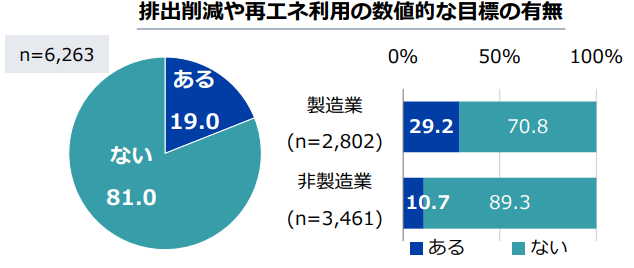

製造業を中心に、比較的活発に取り組みが推進されているという結果が出ています。脱炭素化の取り組みを経営課題として意識している企業は7割以上ということがわかりました。地域ごとの結果では、 欧州主要国が上位を占めましたが、「すでに取り組んでいる」と回答したのは約半数に留まります。

取り組みの目標を掲げていない、という事実も浮き彫りになりました。取り組みの目標とする数値を設定している企業は全体の19.0%と2割以下です。製造業に於いても目標値を掲げる企業は3割弱、「経営課題として意識している」企業の半分にも達していません。

出典:ジェトロ|2022年海外進出日系企業実態調査、全世界編

4割近くの企業が納品先から人権方針への準拠を求められ、人権DDを実施している企業が3割に満たない、というのは残念な結果です。脱炭素化への取り組みはサスティナビリティのひとつの項目に過ぎないのかもしれませんが、結果を見ると少し残念です。『人と環境を大切にするコミュニティーの一員』として進出国に喜ばれる企業であって欲しいと願います。そうでなければ、その企業のレピュテーションどころか、日本国のレピュテーションも危ぶまれます。

まとめ

コロナ・円安の影響を受けて日本拠点企業が打撃を受けているのに対し、海外拠点企業の多くは事業を成功させ、将来にも明るい展望を持っていることがわかりました。もちろん業種によって状況は様々で、コロナの終息と円安の恩恵を受ける国内の旅行・宿泊業界にとって2023年は大きなチャンスの年となるでしょう。

ここではご紹介できませんでしたが、越境ECビジネスも大変な盛り上がりを見せており、海外進出応援プラットフォーム「出島~Digima~」さんでも、越境ECに関するイベントやオンラインセミナーを積極的に実施しています。

海外営業の代行者をお探しの方へOCiETeのサービスをご案内します。OCiETeではビジネスにおける専門知識はもちろん、各国の言語・文化に精通する通訳・翻訳者が多く在籍しております。商談はもちろん、企画書や契約書の翻訳も対応可能。ご依頼内容に沿う最適な人材、プランをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

海外販路拡大をお考えならOCiETe (オシエテ)

海外企業とのアポイント獲得でお悩みなら、OCiETeのアプローチ代行サービスがおすすめです。

ターゲットリストの作成から、電話やメールリファラルでのアプローチ代行をご支援いたします。

商談アポイント獲得後は、商談準備のための翻訳や通訳者の同席も対応。

OCiETeではビジネスにおける専門知識はもちろん、各国の言語・文化に精通する通訳・翻訳者が多く在籍しております。商談はもちろん、企画書や契約書の翻訳も対応可能。ご依頼内容に沿う最適な人材、プランをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

- 海外企業リサーチ

- アプローチリスト作成

- メールアプローチ文章作成

- メール・架電・リファラル営業代行

- 商談通訳

- 資料翻訳

- 定例MTG

など、より詳しいサービス内容はこちら

「海外での販路拡大を考えているけれど、リソースがない」

「継続的なアプローチができずにいる」など、海外営業にお悩みでしたら一度ご相談ください。

日本拠点企業と海外拠点の企業では、ほとんど正反対の経済状況に置かれていることが分かりました。まずは日本拠点企業の実態調査を見てみましょう。